概要

機能

表示器

速度センサー

ケイデンスセンサー

信号伝送方式

通信規格

電池

配線

コンピュータの計算

ダウンロード

タイヤ周長

タイヤ周長の計測

GPSコンピュータ

iPhoneコンピュータ

フライトデッキ

ケイデンス計算器

車輪回転数計算器

走行速度計算器

ケイデンス表示遊び

コンピュータマウント

腕時計

防水性能の等級

概要

車輪の回転数などをセンサーで検知して、走行速度および距離などを計算して液晶画面に表示する計器はサイクルコンピューターと呼ばれている。表示器は主に見やすいハンドル又はステムに取り付ける。心拍計の付いた形には腕に付けるものもある。

「コンピュータは自転車のようなものだ。自転車は人をどこまでも遠くに運んでくれる。これからはその自転車のようにコンピュータが人間の可能性を無限に広げてくれる」 (スティーブ ジョブズ)

機能

走行速度および距離が分かれば十分であるが、次のような機能が付いたメーカー型式もある。

コンピュータのボタンを押すと、表示項目が変わる。一度に表示される項目は2~6項目。機能が多いほど高価になる。

- 速度

- ・現在速度 (半円形のアナログ表示のあるメーカー型式もある)

- ・平均速度

- ・最高速度

- ・速度比較表示 (平均速度に対する現在速度。平均速度より上か下かを矢印で示す)

- ・加速度

- 距離

- ・走行距離 (一般に、自動車の距離計よりも正確。)

- ・垂直距離 (登った実際の高さ)

- ・積算走行距離

- ・一日走行距離

- ・予定距離設定 (通過距離/残り距離)

- ・上り距離合計及び下り距離合計

- 時間

- ・時計 (12hまたは24h表示)

- ・ストップウォッチ

- ・走行時間

- ・積算時間

- ・予定時間設定 (経過時間/残り時間)

- ・到着予想時刻 (距離入力が必要。走行速度によって刻々と予測する)

- ケイデンス

- ・現在ケイデンス (クランク回転数のセンサーが必要)

- ・最高ケイデンス (同上)

- ・平均ケイデンス (同上)

- ・ケイデンス範囲 (ケイデンスの上限及び下限を設定する。範囲を外れると警報が出る)

- 電池

- ・バックライト (夜間に見ることができる。光源はLCD、LED又は有機EL。点灯時間はメーカーにより2~5秒)

- ・ランプ (3個のLEDで構成した前照灯を付けたコンピュータ、下図)

- ・節電機能 (停止時に自動的に電源を切る。ほとんどの機種にある。眠り機能とも言う)

- ・電池消耗(残量)表示

- その他

- ・区間(ラップ)機能 (区間の距離、平均速度および時間などが計測される)

- ・使用スプロケット表示 (STIのレバーから信号を取り込む)

- ・使用スプロケット歯数表示 (全歯数をあらかじめ入力しておく)

- ・ギア比

- ・2種類のタイヤ周長設定 (1個のコンピュータを移動して2台の自転車に対応できる。ブラケットなどは各自転車に必要)

- ・2種類の自転車の自動検知

- ・記憶機能 (電池交換時にもデータを記憶している。)

- ・自動(自転車の動きによって、自動で計測を開始・停止する。オート スタート・ストップ ともいう)

- ・手元ボタン (握りに近い位置に手元ボタンを取り付け、ハンドルから手を離さず操作する)

- ・データ取込機能 (パソコンとケーブルで接続して、データを取り込む。解析ソフトが必要)

- ・自動車の代わりに自転車を使うことにより、燃料を何ガロン節約したかを表示する機能の付いたものがある。下図は燃料(Fuel)を3.60 Gallon節約したことを示している。

- センサー

- ・道路勾配 (気圧センサーで2点間の平均値を出す形および専用のセンサーで現在値を出す形がある)

- ・気温 (温度センサーが付いている)

- ・高度 (気圧センサーで計測する)

- ・風速 (風速センサーが付いている)

- ・心拍数 (素肌の胸にセンサーと伝送器の付いた胸帯を装着して服を着る。電池が必要)

- ・走行方角 (GPSにより、自転車が向かっている方角を指示する)

- ・方角 (コンパス)

- ・推定消費カロリー

- ・GPS (GPSと一体にしたGPSサイクルコンピュータ。GPSで距離及び走行速度を計算するので、車輪回転数のセンサーは不要)

- ・動力 (力のセンサーが必要。動力計)

表示器

取付位置

表示器はブラケットに取付ける形および腕時計のように腕(手首)に付ける形がある。腕に付ける形は無線式となっている。

ブラケット

有線式のブラケットからはセンサーにつながった配線(コード)が出ている。配線は2つの電気接点(入力ピン)につながっている。ブラケットに表示器(ヘッドユニット)を差込むと、2つの電気接点と接触する。表示器とブラケットの間に雨水が入ると、電気接点が短絡して誤作動となる可能性がある。

表示器を取付けるブラケットはハンドルに取付ける。ハンドルステムに取付できる形もある。

ハンドルクランプの付いたアーム先端にブラケットが付いていて、コンピュータをハンドル前方に出すようにした形もある。

表示器

表示器(ヘッドユニット)にはコンピューター、画面および表示切替ボタンが付いている。画面の形状、大きさ、表示するデータの数および位置は、メーカー形式によって異なる。大部分の形状は縦型であるが中には横型もある。

上図は画面を左右の表示とした横型の一例で、大きさは35x66mm。ハンドルの前後にあまり出っ張らないようにしている。

空気抵抗を減らすために、厚みを薄くした表示器もある。

表示器大きさ

ハンドルに付ける縦型の表示器の大きさは、小さいものは48x39mmそして大きいものは66x45mm。

文字大きさ

低下した視力及びオフロードでの振動に対しても視認できる文字の大きさが必要。

表示

画面の表示は、上下2行(デュアル)表示になっているものが多い。走行速度は上行に常に表示している。走行距離などは、下行に表示して表示項目をボタン操作で切り替えるようになっている。下行の数字は小さくすることにより高さが大きくならないようにしている。中には、3行(トリプル)表示もある。3行表示の中行は、ケイデンス又は心拍数となっている。3行表示は数字が小さくなり見づらくなる。

ボタン

表示項目(モード)はボタンで切り替える。冬に手袋を付けた指で容易に操作できることが望ましい。画面全体がボタンになっているものもある(上図、無線式、外径寸法39x33mm、質量18g)。

本体

本体(ハウジング)材質はプラスチック(合成樹脂)が一般的。3種類ほどの色の中から、好みの色を選べるものもある。本体をシリコンゴム製として、ハンドルに固定するシリコンゴムベルトと一体にしたものもある(上図)。

質量

電池を含めた質量は、18~64g。30g前後のものが多い。

カメラ映像

サドル支柱に付けたビデオカメラで写した後方の映像を画面に表示するものもある(上図)。速度などは上方に表示している。

電池持続時間

電池持続時間は、1~2年。

カバー

色を変えるために表示器に被せるカバー。汎用性はない。

iPhone表示

センサーメーカーが市販している小さいセンサーケースをスマートフォンのiPhoneに差し込むと、センサーからのANT+の無線信号を受けて表示する。冬などに手袋を付けてiPhoneを操作できるタッチスクリーン手袋がある。

ホルダー

スマートフォンを自転車に取り付けるための器具として、スマートフォンホルダーがある。

ハンドルステム一体形

サイクルコンピューターとハンドルステムを一体(インテグレート)にした形がある。ステムメーカーとサイクルコンピューターメーカーが共同で開発した形もある。

めがね表示

下を向いてサイクルコンピュータを見なくてよいように、コンピュータのANT+の無線を受けてめがねの下方に動力、速度、ケイデンスまたは心拍数を表示する形がある。ANT+ならコンピューターのメーカーは問わない。安全のために、下を見て数字を読まなくてよいよう、7色のLEDでゾーン表示するようになっている。音声でも知らせるようになっている。一般のめがね又はサングラスに装着する。

ヘッドアップディスプレイ

普通の視野にデータを見せる表示器。頭を下げてデータを見なくとも頭を上げた(ヘッドアップ)普通の状態で見られるという意味。頭文字からHUDとも言う。右図はサングラスに装着したHUD。左図はめがねフレームと一体にしたHUD。サイクルコンピュータのデータを無線で受けて表示する。

特殊サングラス

ハンドル又はステムに装着したサイクルコンピュータが鮮明に見られるように、レンズ下部に拡大域(セクション)を設けたサングラスがある。下図はどの程度鮮明に見えるかの例を示している。

速度センサー

センサーの種類

磁力でスイッチの入るリードスイッチが一般に使われている。磁力によって電流が発生するコイルセンサーを使っているメーカーもある。リードスイッチ(上図)は、磁場によって作動する電気スイッチ。1936年に発明された。不活性ガスを入れた密閉ガラス筒の中に一対の薄い鉄製リードが入っている。常時開いているリードは、磁力線によって閉となる。停車時にリードスイッチの近くに磁石がきていると電池を消耗し続ける場合がある。

センサー取付位置

車輪の回転数を検知するセンサーは、前輪の場合はフォークの右または左のブレードに取付ける。右ブレードに付ける方が調整しやすいが、左ブレードへの取付を指示しているメーカーもある。後輪の場合はチェーンステイに取付ける。センサーと磁石の間隔は、2~3mmとする。回転数の無線センサーを前輪のクイックリリースのレバーに組み込んだ形式もある。

磁石取付の車輪

次の理由により、磁石は前輪のスポークにに取付ける型式が多い。

- センサーとコンピューター本体との距離が近い。

- 体重によるタイヤの変形が後輪よりは少なく、車輪1回転で動く距離は入力したタイヤの公称周長に近くなる。

ただし、ローラー台での練習においても表示したい場合は、後輪に取付ける型式(信号線が長い)を選定する必要がある。また、ケイデンスセンサーと一体になったセンサーはチェーンステイに付けるので、検知されるよう磁石を後輪のスポークに取り付ける必要がある。

磁石

車輪のスポークに取付けて、サイクルコンピュータの回転数センサーに磁力線信号を出すための永久磁石(スポークマグネット、ホイールマグネット)。1本のスポークに取付ける形は、取付位置を自由に選ぶことができる。2本のスポークに挟んで取付ける形は、取り付け位置を選ぶことは出来ないが外れにくい。

磁石の位置

磁石はスポークに付ける。ハブとリムの間のどの位置に付けても、センサーは1回転に1回だけ検知するので、原理的には磁石の取付け位置による問題はない。

しかし、取扱説明書に記載の位置に付けるのが望ましい。磁石を2本のスポークで挟む方式は、自ずと取り付け位置が決まる。磁石を付ける位置によって、センサーを通過する磁石の速度が変わる。ハブ軸芯からの距離に比例して磁石の速度は速くなる。特に、高速走行時には早くなり、検知誤差の可能性が生じる。従って、ハブに近いことが望ましい。前輪の軸芯から100mm以内に付けるよう指示しているメーカーもある。一方、無線式ではハブの近くに磁石を付けると、センサーとコンピューター本体の距離が長くなり、電池電圧低下時などの誤動作の可能性が生じる。正常電圧時には磁石をハブの近くに付けても電波はコンピューターに届く。

ホイールのバランスのために、磁石はバルブと反対側に付けるよう指示しているメーカーがある。

磁石の速度

一例として、磁石を半径339mmの車輪の軸心から80mmの位置に付ける場合と、250mmの位置に付ける場合の、磁石がセンサーを通過する速度を比較すると、250mm位置の速度は80mm位置の速度の 250/80=3.13 倍となる。

高速の50km/h (13.9m/s)で走っているときのセンサー通過速度で比較すると、80mm位置の秒速は(80/339) x 13.9m/s =3.28 m/s であるのに対し、250mm位置の秒速は (250/339) x 13.9m/s=10.3m/s となる。

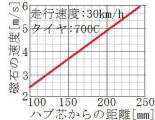

タイヤは700Cそして走行速度は30km/hの場合の磁石の速度をグラフにして下図に示す。

縦軸は磁石の速度[m/s]そして横軸は磁石のハブ芯からの距離[mm]となっている。カーボン(CFRP)ホイールの中には、磁石をホイールの内部に組み込んで外から見えないようにしているものもある。

磁石の向き

磁石の向きは、取扱説明書の通りとする。向きを間違えると誤動作となることがある。磁石からは磁力線が出ており、センサーが検知すると電磁スイッチが入り、その信号がコンピュータ本体に送られる。磁力線の強さは全方向均一ではなく、強い方向と弱い方向がある(注2)。

(注2) 紙の上に砂鉄を均一に置き、紙の下から磁石を近づけると砂鉄が磁力線に沿って並び、N極からS極へ曲線を描いて向かう磁力線を見ることができる。

磁力線の弱いところでは検知されない。

作動試験

センサー、コンピューターおよび表示器の作動状況は走れば分かる。センサーなどの状況をテスターで点検することもできる。

ケイデンスセンサー

原理

ケイデンス計測の原理は速度計(回転計)と同じで、クランクに付けた磁石の磁力線がケイデンスセンサーを通過する信号をコンピュータに送る。

センサー

ケイデンス(クランクの毎分回転数)を検知するセンサーは、ケイデンスセンサーと呼ばれ、チェーンステイ(メーカーによっては下管)に付ける。センサーは結束バンドで取付ける形が多い。センサーの種類としては、リードスイッチが多い(下図)。

表示器(コンピュータ)へのデータの伝送方式として、有線(ワイヤー)式及び無線(ワイヤレス)式がある。無線式はボタン電池が必要。センサーを使わず、速度とギア比からケイデンスを計算する方式(シマノ)もある。

磁石

センサーを作動させる磁石はクランクの内側に付ける。磁石は、結束バンドで取付ける形が多い。アルミ合金ペダルの内側のペダル軸がねじ込まれているM8のねじ穴に、直径6mmの希土類磁石(上図)を入れると結束バンドが切れて外れることもなく、かつスマートになる。

一体センサー

ケイデンスセンサーと回転数センサーを一体にした、チェーンステイに取付けるセンサーもある。回転数センサー用の磁石は後輪スポークに付ける(下図)。

参考: ケイデンス計算器

信号伝送方式

信号の伝送方式には、有線(ワイヤード)および無線(ワイヤレスまたはコードレス)がある。その特徴の比較を以下に示す。

- 有線

- 線を小枝などに引っ掛けることがある。

- 電磁波の影響を受けない。

- 信号線の配線が必要。

- 電池は本体のみ。

- 安価。

- 無線

- オフロードの低木地を走るマウンテンバイクも、線を小枝などに引っ掛けることがない。

- 踏切などで電磁波による外乱を受けることがある。

- 配線がなく、外観がすっきりする。フォークの清掃が行い易い。

- 無線伝送の電力のために、伝送器にも電池が必要。センサー(伝送器)は大きくなる。

- 高価。

無線にはアナログ無線及びデジタル無線がある。

通信規格

通信規格(プロトコール)は、機器(センサー、心拍計及び表示器など)間のデータの伝達又は貯蔵を制御するための標準手続き。ANT+及びブルートゥースがあるが、多くはANT+を使っている。

ANT+

カナダのDynastream Innovations社(1998年設立、2006年Garmin社が買収)が開発した低消費電力無線通信用のプロトコール。ANT+の電波周波数は2.4GHz。通信のための消費電力では、ボタン電池は数年間持つ。なお、日本では10mW以下の出力であれば免許は不要。同じく2.4GHzの無線を使う、短距離(10m以下)通信用のブルートゥース(Bluetooth)より消費電力が相当小さい。

ブルートゥース

1994年にエリクソン社が開発を初め、その他の4社が加わり1999年にver1.0の仕様が公表された。電波周波数は2.4GHz。下表のようにクラスが1~3あり、出力と到達距離が異なる。日本では出力が10mW以下であれば免許は不要。

| クラス | 出力[mW] | 到達距離[m] |

|---|---|---|

| Class1 | 100 | 100 |

| Class2 | 2.5 | 10 |

| Class3 | 1 | 1 |

電池

電池はコンピューター、表示器およびセンサーに電源を供給する。電池の種類としては、リチウムイオンの3Vボタン電池が多い。電池は表示器の裏面の電池ふたを開けて入れる。太陽電池が付いているものもある。

配線

配線はフォーク後方のやや内側に固定すると、目立ちにくい。配線はフレームの頭管(ヘッドチューブ)には固定しない。頭管に固定するとその上下に配線の弛みを必要とする。フォークより上の部分では、ブレーキケーブルの内側に沿わせて、透明の樹脂テープで要所を固定してもよい。

後輪のセンサーからの配線およびケイデンスセンサーの配線は、フレームのチェーンステイの下および下管(ダウンチューブ)の下に固定すると、目立たない。

一般に、フォークまたはフレームに配線を固定するための結束バンド(上図)が付属品として付いている。

コンピュータの計算

走行距離および速度などの計算は、コンピュータで自動的に行われる。走行距離は、入力したタイヤ周長に検知した車輪回転数を掛けて計算される。走行速度は、走行距離を時間で割って計算される。時間は内蔵している時計が計測している。初期入力したタイヤ周長と実際走行時のタイヤ周長が異なると、走行距離及び走行速度の誤差となる。自動車の計器よりも精度は高い。

ダウンロード

コンピューターのメモリーに記録した走行時のデータをパソコンにダウンロード(取り込み)して、ソフトで表示・解析できる形もある。

ダウンロードはUSBケーブルでコンピュータとパソコンを接続して行う方式が多い。USBケーブルにおいて、コンピュータに差込むプラグの代わりにコンピュータのブラケットを付けた形もある。コンピューターにUSBプラグが付いているので、直接パソコンにプラグを差込んでデータをダウンロードできる形もある(上右図)。

タイヤ周長

コンピュータが計算に使う基礎データとして、タイヤの外周長を入力しておく必要がある。タイヤ周長を入力することをキャリブレーションということがある。乗る人の体重でタイヤが変形していない公称のタイヤ周長は取扱説明書に記載されている。キャットアイ(株)の取扱説明書に記載のタイヤ周長を転載して下表に示す。

| 呼び寸法 | 周長 |

|---|---|

| 650x20C | 1938 |

| 650x23C | 1944 |

| 650x25C | 1952 |

| 650x35A | 2090 |

| 650x38A | 2125 |

| 650x38B | 2105 |

| 700x18C | 2070 |

| 700x20C | 2086 |

| 700x23C | 2096 |

| 700x25C | 2105 |

| 700x28C | 2136 |

| 700x30C | 2170 |

| 700x32C | 2155 |

| 700x35C | 2168 |

| 700x38C | 2180 |

| 700x40C | 2200 |

| 700x42C | 2224 |

| 700x44C | 2235 |

| 700x45C | 2242 |

| 700x47C | 2268 |

| 呼び寸法 | 周長 |

|---|---|

| 12x1.75 | 935 |

| 12x1.95 | 940 |

| 14x1.5 | 1020 |

| 14x1.75 | 1055 |

| 16x1.5 | 1185 |

| 16x1.75 | 1195 |

| 16x2.0 | 1245 |

| 16x1-1/8 | 1290 |

| 16x1-3/8 | 1300 |

| 18x1.5 | 1340 |

| 18x1.75 | 1350 |

| 20x1.25 | 1450 |

| 20x1.35 | 1460 |

| 20x1.5 | 1490 |

| 20x1.75 | 1515 |

| 20x1-1/8 | 1545 |

| 20x1.95 | 1565 |

| 20x1-3/8 | 1615 |

| 22x1-3/8 | 1770 |

| 22x1-1/2 | 1785 |

| 呼び寸法 | 周長 |

|---|---|

| 24x1.0 | 1753 |

| 24x1-1/8 | 1795 |

| 24x1-1/4 | 1905 |

| 24x1.75 | 1890 |

| 24x2.0 | 1925 |

| 24x2.125 | 1965 |

| 26x1.0 | 1913 |

| 26x7/8 | 1920 |

| 26x1.25 | 1953 |

| 26x1-1/8 | 1970 |

| 26x1-3/8 | 2068 |

| 26x1-1/2 | 2100 |

| 26x1.50 | 2010 |

| 26x1.75 | 2023 |

| 26x1.95 | 2050 |

| 26x2.0 | 2055 |

| 26x2.1 | 2068 |

| 26x2.125 | 2070 |

| 26x2.35 | 2083 |

| 26x3.0 | 2170 |

| 27x1.0 | 2155 |

| 27x1-1/8 | 2161 |

| 27x1-1/4 | 2161 |

| 27x1-3/8 | 2169 |

| 29x2.1 | 2288 |

| 29x2.3 | 2326 |

ただし、入力する数値としてはメーカー形式によって次の6種類があるから、取扱説明書に従って入力する。

(A) 周長を mmで入力。

(B) 周長を cmで入力。

(C) 周長を inchで入力。

(D) 周長/1.609を mmで入力。

取扱説明書の周長表にはタイヤの呼び寸法に対して、周長ではなく周長/1.609の計算値を表示している。

(E) 周長x2.727を inchで入力。

(F) 車輪半径を mmで入力。

タイヤ周長は、次の要因で変わる。

- 体重

- 体重の重い人が乗ると、タイヤがへこんで車輪半径が小さくなるから、実際の走行距離よりも長い距離が表示される。

- タイヤ空気圧

- タイヤ空気圧が下がると、タイヤがへこんで車輪半径が小さくなるから、実際の走行距離よりも長い距離が表示される。

- タイヤ磨耗

- タイヤが磨耗すると、車輪半径が小さくなるから、実際の走行距離よりも長い距離が表示される。例えば、700Cタイヤが1 mm磨耗したときの、計算上の距離誤差は0.3 %であり、10 km当たり30 m長く表示される。

- ブロック高さ

- マウンテンバイク用のブロックタイヤのブロックの高さが高いと、実質の車輪半径が大きくなるから、実際の走行距離よりも短い距離が表示される。

タイヤ周長の計測

実周長(車輪1回転で走る距離)を計測したい場合は、次のような方法(転がり方式及び車輪半径測定)がある。

転がり方式

磁石を付ける車輪(前輪または後輪)のタイヤ接地部側面と路面にマーカーなどで印を付ける。空気を入れる弁(バルブ)が垂直に上に向いている位置を基点とすると分かりやすい。乗車姿勢で自転車に乗ってタイヤに体重をかけた状態で、自転車を直線上(ハンドルは動かさない)を動かし車輪が1回転した路面に印を付け、その距離を巻尺で測る。友人や家族に印を付けて貰う方が実際の距離が出る。

その際、磁石が前輪に付いている場合は前輪の周長を計測し、磁石が後輪に付いている場合は後輪の周長を計測する。体重にもよるが、体重をかけない場合に比べて、タイヤの変形のため1回転で走る距離は30mm前後短い。

例えば、外径678 mmのタイヤ(周長 = 3.14 x 678 = 2,129 mm)が自転車の重さ及び体重によって5 mmだけへこんだ(タイヤドロップという)とすると、相当する外径は 678mm - 2 x 5mm = 668 mmとなり、その相当周長は 3.14 x 668mm = 2,098 mm となる。従って、周長は 2,129mm - 2,098mm = 31 mm 短いこととなる。

常用のタイヤ変形とするために、常用空気圧で計測する。例えば、いつも空気を入れる前の状態で計測し、次に空気を入れた後で計測して、その平均を出す。

車輪半径測定

自転車に乗り乗車姿勢とし、路面から前輪又は後輪の車輪の軸心までの高さ r (上図)を測ってもらうと、走行状態でのタイヤ半径となる。ホイール及びタイヤが真円でないこともあるので、タイヤを回転させて4ヶ所で測り平均を出す。

周長 = 3.14 x 2 x r

例えば、タイヤ半径 r = 332mmの場合、 周長 = 3.14 x 2 x 332mm = 2085 mm となる。

GPSサイクルコンピュータ

GPS受信機で受けた位置データを処理して、走行速度、走行距離及び標高などを表示するサイクルコンピュータ。速度表示に遅れの生じる形もある。センサー、配線及びキャリブレーションを必要としない。一般のサイクルコンピュータより高価で電池の消耗が早い。充電できるリチウムイオン蓄電池(バッテリー)を内臓したものもある。

ケイデンスを表示するためには、オプションのケイデンスセンサーの取付が必要。通信規格にはANT+を使っている。地図表示機能のない形及びある形がある。地図を表示しない形は、小形にできる。地図はSDカードなどで入れる。

画面に指を触れてメニューなどを操作するタッチスクリーン機能の付いたものもある。

iPhoneサイクルコンピュータ

スマートフォンであるiPhoneに入れると、サイクルコンピュータとなるアプリ(アプリケーション ソフト)がある。画面はアプリのメーカーによって異なる。図は2例。無線の速度センサーなどが必要。iPhoneをハンドルに取付けるためのマウント(ブラケット)の付いたケースがある(下図)。防雨形のiPhoneケースがある。

フライトデッキ

シマノのサイクルコンピュータの商品名。ハンドルに付けたコンピュータのブラケットと回転数センサー及びSTI レバーと配線でつなぐ。始動・停止及びモード切替は、STI レバーフード部のそれぞれの小さいボタンで操作する。

STI レバーからの信号によって画面には使用しているクランク及び後輪のスプロケットが表示される。ケイデンスはタイヤ周長、使用スプロケット歯数及び車輪回転数より計算して表示する(計算ケイデンス又は仮想ケイデンス)。従って、例えば下り坂などでペダルを漕いでない時(ケイデンスは零)でも、車輪回転数に対応したケイデンスが表示される。

その他の機能は、走行速度(現在、平均、最大)、ギア比、走行距離、時間、ストップウオッチおよびラップなど。フライトデッキ本来の意味は操縦室のこと。

ケイデンス計算器

ギア比または総合ギア比、タイヤ外径および走行速度を半角数字で入れて、[計算]を押して下さい。ケイデンス(ペダル毎分回転数)が出ます。

注1) ギア比 = クランクスプロケット歯数/後輪スプロケット歯数

注2) 内装変速機(ハブギア)の場合は、ギア比に替えて 総合ギア比を入れてください。

- 計算例 1

- ギア比 2.8 、タイヤ外径 678mm そして 走行速度 26km/h の場合、ケイデンスは73rpm。

- 計算例 2

- 総合ギア比 2.6 、タイヤ外径 694mm そして 走行速度 23km/h の場合、ケイデンスは68rpm。

車輪回転数計算器

次は、走行速度から車輪回転数を求める計算器です。

- 計算例

- タイヤ外径 678mm そして走行速度 34km/h のとき、車輪回転数は 266rpm(毎分回転数) または 4.43rps(毎秒回転数) となる。

走行速度計算器

次は、車輪回転数から走行速度を求める計算器です。

- 計算例

- タイヤ外径 678mm そして車輪回転数 5.5rps(毎秒回転数) のとき、走行速度は 42.2km/h となる。

ケイデンス表示遊び

これはジャンク箱などに眠っていて使っていないサイクルコンピュータを取付けてケイデンスを表示させようという試み(お遊び)。ケイデンス計測の原理は速度計(回転計)と同じなので、磁石をクランクの内側に付け速度計のセンサーをチェーンステイに付けると速度の代わりにケイデンスが表示される。

ただし、センサーからコンピュータへの配線が足りないので配線を延長する必要がある。速度の代わりにケイデンスを表示させるので、単位はrpmではなくkm/hとなっている。そこで、1km/hを10rpmと見なす。例えば、7.2km/hと表示されれば、その10倍の72がケイデンスである。

タイヤ周長は実際の周長ではなく、次の計算器で計算した周長をコンピュータに入力しておく必要がある。常用ギア比以外のギア比におけるケイデンスを表示させるには、そのギア比に対応するタイヤ周長をこの計算器で計算してコンピュータに入力しなおさなければならないので面倒である。固定スプロケット自転車なら、常用ギア比は変わらない。

- 計算例

- ケイデンスを表示させる常用ギア比が3.39の場合のコンピュータに入力するタイヤ周長は、5651mmとなる。

コンピューターマウント

概要

サイクルコンピュータ及びGPSサイクルコンピュータを支持するために、ハンドル、 ヘッドセット又はエアロイクステンションなどに取付ける台座。ハンドルに取付ける形は、ハンドルに対するクランプが付いている。

ヘッドセットに取付ける形は、ヘッドセットのトップキャップを外して取付ける。ハンドルの中央であるハンドルステムの前方にコンピュータが位置するようにした形が多い。ハンドルステムと一体にした形がある。

材質

アルミ合金、炭素繊維強化樹脂(俗に言うカーボン)など。

腕時計

数字で表示するデジタル及び指針で表示するアナログがある。次のような機能の付いた形もある。防水、太陽光充電、バックライト、日付・曜日表示、ストップウオッチ及びラップタイムなど。センサーが内蔵されていて次のような表示をする形もある。方位、気温、気圧及び高度など。標準電波を受信して時刻を定期的に自動的に修正する電波時計もある。速度センサー及びケイデンスセンサーの信号を無線で受信して、それらを表示する形もある。胸帯の心拍数の信号を無線で受信して、心拍数を表示する形もある。

防水性能の等級

IEC 60529及びJIS C0920の防水性能を表2に示す。等級の数字が大きいほど防水性能が良い。IECは国際電気標準会議。製品の防水等級をホームページに記しているメーカーがある。IPX-5なら雨の影響はない。JIS C0920には試験装置及び試験方法が記されている。

| 等級 | 防水性能 |

|---|---|

| IPX-0 | 水に対する防護機能なし。 |

| IPX-1 | 鉛直に落下する水滴にあっても有害な影響がない。 |

| IPX-2 | 外郭が鉛直に対して15°以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴にあっても有害な影響がない。 |

| IPX-3 | 鉛直から60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない。 |

| IPX-4 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない。 |

| IPX-5 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)。 |

| IPX-6 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響がない。 |

| IPX-7 | 外気と水中の温度差が5度未満の環境で、約1mの深さに一時的に30分間沈めても動作に影響がでない。 |

| IPX-8 | 関係者間で取り決めたIPX-7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき有害な影響の生じる量の水の浸入がない。 |

参考資料

参考資料  「

「![[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ](https://jitetan.com/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212011600.png)

![[冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40](https://jitetan.com/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212012400.png)